Nella Legge veterotestamentaria il Giubileo sancisce il diritto di Dio sulla terra e sui suoi frutti. È lui a concederne l’uso all’uomo, richiamandolo alla solidarietà verso i più deboli

di Rosanna Virgili

Il Giubileo trae la sua ispirazione dalla tradizione biblica. Chi volesse conoscere l’origine sia del nome sia di questa “legge” – così è annunciata nella Bibbia – dovrebbe aprire il libro del Levitico e scorrerlo fin verso la fine, al capitolo venticinquesimo, dove si trova il suo ordinamento.

Agli israeliti viene chiesto di contare “sette settimane di anni”, vale a dire sette periodi di sei anni, che si concludono con un anno speciale, fuori dall’ordinario, che viene chiamato “anno sabbatico”. Questo anno diventa la base temporale del Giubileo ma ne costituisce anche il pilastro teologico, che dobbiamo pertanto fermarci a valutare. È quello che fa lo stesso autore del Levitico: «Il Signore parlò a Mosè sul monte Sinai e disse: Parla agli Israeliti dicendo loro: Quando entrerete nella terra che io vi do, la terra farà il riposo del sabato in onore del Signore: per sei anni seminerai il tuo campo e poterai la tua vigna e ne raccoglierai i frutti; ma il settimo anno sarà come sabato, un riposo assoluto per la terra, un sabato in onore del Signore. Non seminerai il tuo campo, non poterai la tua vigna. Non mieterai quello che nascerà spontaneamente dopo la tua mietitura e non vendemmierai l’uva della vigna che non avrai potata; sarà un anno di completo riposo per la terra. Ciò che la terra produrrà durante il suo riposo servirà di nutrimento a te, al tuo schiavo, alla tua schiava, al tuo bracciante e all’ospite che si troverà presso di te; anche al tuo bestiame e agli animali che sono nella tua terra servirà di nutrimento quanto essa produrrà» (Le 25, 1-7).

La promulgazione di queste norme circa l’anno sabbatico si base su una ragione teologica fondamentale: la terra appartiene a Dio, che l’ha concessa ai figli di Abramo in usufrutto. Questi ultimi potranno lavorarla e quindi raccogliere quanto essa produce per sei anni, ma poi la lasceranno a disposizione del suo legittimo proprietario e signore, che è Dio. È una legge che riecheggia i termini in cui fu stabilita l’Alleanza tra Dio e il suo popolo, nella quale era previsto un giorno di riposo ogni sette giorni proprio per ricordare e celebrare che non solo la terra, ma anche il tempo e la vita sono di Dio. Così dice il libro del Deuteronomio: «Osserva il giorno del sabato per santificarlo, come il Signore, tuo Dio, ti ha comandato. Sei giorni lavorerai e farai ogni tuo lavoro; ma il settimo giorno è il sabato in onore del Signore, tuo Dio: non farai alcun lavoro, né tu, né tuo figlio, né tua figlia, né il tuo schiavo, né la tua schiava, né il tuo bue, né il tuo asino, né il tuo bestiame, né il forestiero che dimora presso di te, perché il tuo schiavo e la tua schiava si riposino come te» (Dt 5, 12-14).

La legge del sabato conferisce a tutte le creature il diritto al riposo e quindi la dignità di essere liberi. Ma ricorda all’ebreo che la terra è dono di Dio, così come anche il frutto del suo lavoro viene da lui. È lui il creatore che, a sua volta, si riposò il settimo giorno, come è scritto nel libro della Genesi: «Dio vide quanto aveva fatto, ed ecco, era cosa molto buona. E fu sera e fu mattina: sesto giorno. Così furono portati a compimento il cielo e la terra e tutte le loro schiere. Dio, nel settimo giorno, portò a compimento il lavoro che aveva fatto e cessò nel settimo giorno da ogni suo lavoro che aveva fatto. Dio benedisse il settimo giorno e lo consacrò, perché in esso aveva cessato da ogni lavoro che egli aveva fatto creando» (Gen 1, 31-2, 3). E se Dio si riposò nel primo sabato del tempo, il riposo settimanale è di diritto divino per ogni sua creatura. Questo equivale a dire che tutte le creature sono nate libere e che nessuno mai deve essere ridotto in schiavitù.

La legge del sabato, inoltre, sarà radicata nel cuore poiché non verrebbe davvero osservata se non trovasse un’adesione interiore profonda e convinta. Ciò dipende dall’amore sincero che ogni Israelita deve provare, mostrare e operare verso i propri fratelli. Leggiamo infatti ancora nel Deuteronomio: «Se vi sarà in mezzo a te qualche tuo fratello che sia bisognoso, in una delle tue città nella terra che il Signore, tuo Dio, ti dà, non indurirai il tuo cuore e non chiuderai la mano davanti al tuo fratello bisognoso, ma gli aprirai la mano e gli presterai quanto occorre alla necessità in cui si trova [...] Proprio per questo, infatti, il Signore, tuo Dio, ti benedirà in ogni lavoro e in ogni cosa a cui avrai messo mano. Poiché i bisognosi non mancheranno mai nella terra, allora io ti do questo comando e ti dico: Apri generosamente la mano al tuo fratello povero e bisognoso nella tua terra» (Dt 15, 7-11).

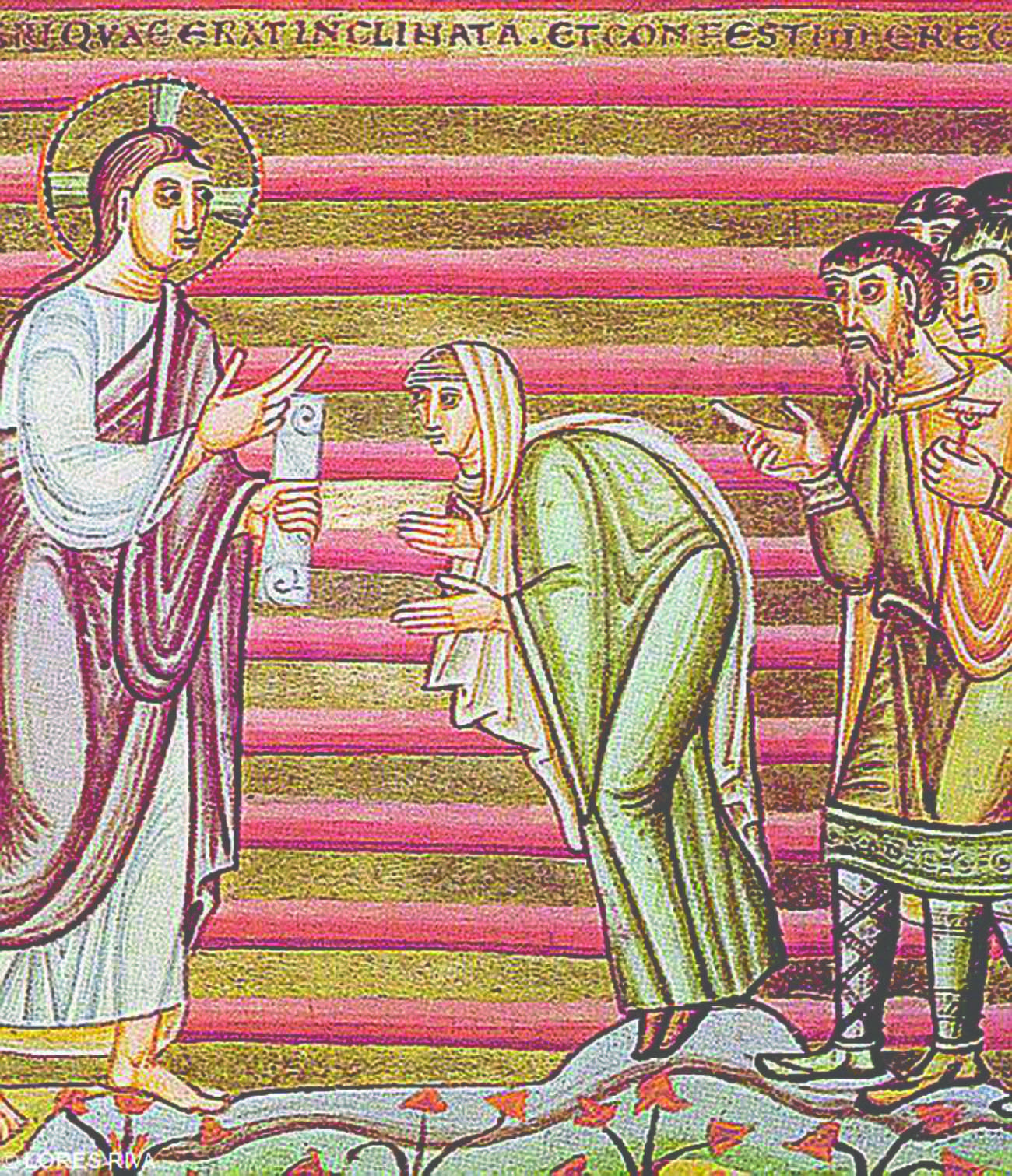

Purtroppo la corruzione morale può svuotare questa legge – come molte altre – del suo senso e del suo anelito autentico, per ridurla a una mera pratica esteriore, a un ritualismo che non coinvolge affatto l’amore, la solidarietà, la tenerezza verso i più deboli e bisognosi. L’ipocrisia di chi agisce in questo modo è fortemente denunciata da Gesù nei racconti evangelici. Uno dei tanti è quello della donna ricurva che da diciotto anni osservava il riposo del sabato recandosi in sinagoga; nessuno l’aveva mai guarita dal suo male pensando che questo atto potesse violare il riposo del sabato. Gesù invece la guarisce e inoltre smentisce il capo della sinagoga con dure parole: «Il capo della sinagoga, sdegnato perché Gesù aveva operato quella guarigione di sabato, prese la parola e disse alla folla: Ci sono sei giorni in cui si deve lavorare; in quelli dunque venite a farvi guarire e non in giorno di sabato. Il Signore gli replicò: Ipocriti, non è forse vero che, di sabato, ciascuno di voi slega il suo bue o l’asino dalla mangiatoia, per condurlo ad abbeverarsi? E questa figlia di Abramo, che Satana ha tenuto prigioniera per ben diciotto anni, non doveva essere liberata da questo legame nel giorno di sabato?» (Lc 13, 14-16).